1 工程概况

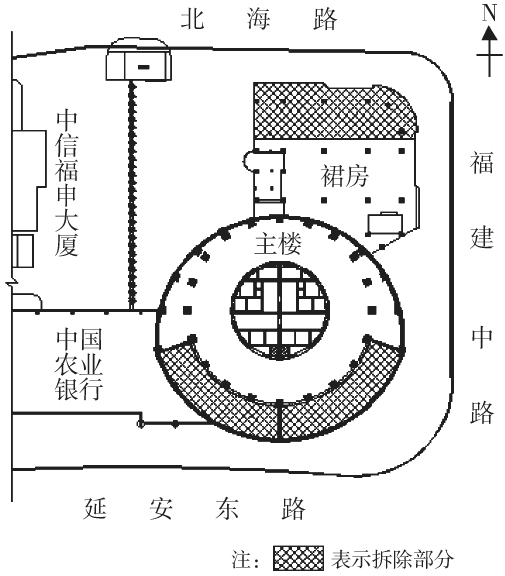

某工程技术改造项目(以下简称本项目)地处上海市中心城区,东临福建中路、南临延安东路、北临北海路、西侧紧邻中国农业银行上海分行营业部及中信福申大楼,总建筑面积31 343.9 m2,主楼为框筒结构,改建前地下2 层,改建后地下1 层,地上36 层,其中主体30 层,设备塔楼6 层,建筑物总高度为124 m;裙房为框架结构,改建前地下2 层,改建后地下1 层,地上5 层,项目平面布置见图1。

本项目为改建装修工程,改建中对结构进行了加固。原建筑于1998年建成投入使用,随着社会的发展进步,原建筑外观已明显落后,与所处环境不协调,为充分融入周围建筑群,保持市中心重点区域景观的和谐统一,对外装饰和局部结构进行了改建。另由于原1层大厅地面标高远高于市政道路标高,影响整体美观和使用,且由于地上主体部分在改建中因外型的局部改变增加的面积需要另行减少一部分面积进行抵扣平衡并满足车辆通行的需要,设计采取了切除部分裙房和将地下室由2 层改为1 层的改建方案。

图1 项目平面布置

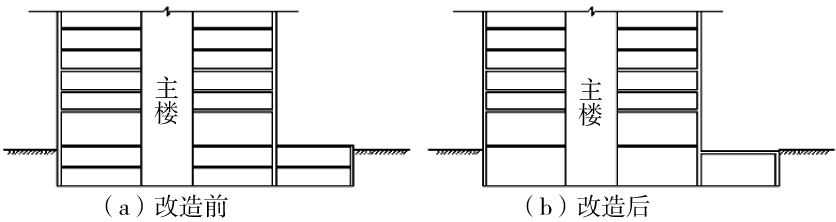

图2为主楼南面地下室改建剖面图,改建中拆除原地下室1层与地下室2层之间的楼板,将原室内外高差达1.5 m的地上1层与地下室1层之间的楼板拆除后降低0.9 m,图1中的阴影部分则降低至室外地坪以下0.9 m,相对标高为-1.5 m,这样在室外地坪以下就产生了具有外围护性质的新浇筑钢筋混凝土与原钢筋混凝土之间的施工缝。图3为裙房附楼地下室改建剖面图,改建中将图1阴影部分的地上建筑切除,与主楼相同,将地下室1层与地下室2层之间的楼板拆除,将原室内外高差达1.5 m的地上1层与地下室1层之间的楼板拆除后降低0.9 m,图1中的阴影部分则降低至室外地坪以下0.9 m,相对标高为-1.5 m,在室外地坪以下同样产生了具有外围护性质的新浇筑钢筋混凝土与原钢筋混凝土之间的施工缝。

图2 主楼南面地下室改建剖面

图3 裙房附楼地下室改建剖面

2 施工缝防渗漏方案的选择[1-4]

2.1 问题的出现

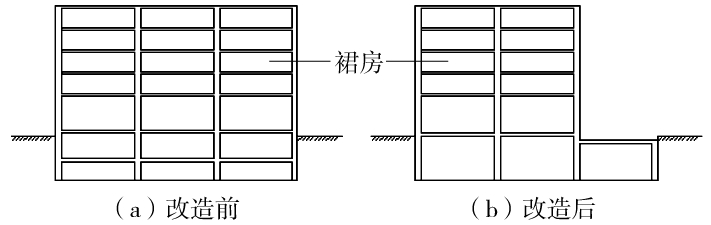

在新建地下室施工中为解决混凝土施工缝渗漏问题已经有许多成熟的节点做法,有专业图集供选用,图4为上海地区普遍选用的地下室施工缝节点图。施工缝处的主要防渗措施就是在浇筑前一次混凝土时先预埋柔性或刚性止水带,这样二次浇筑的混凝土将止水带咬住,止水带主要起到挡水防渗的作用。在本项目的地下室结构改建中将原有地下室顶盖由室外地坪以上1.5 m降至地下0.9 m,新老混凝土之间的施工缝则处在室外地坪以下1.5 m处,由于地下1.5 m以下的结构仍然保留原有的老结构,因此无法按照图4的做法在原有的老结构中预埋止水带。地下室结构施工完成后到室外总体完成相隔1 年多的时间,当遇到雨季的时候施工缝处便出现了渗漏。

图4 地下室施工缝节点示意

新建地下工程的施工缝由于二次浇筑混凝土之间不可能完全黏合,这条微细收缩缝虽然一般肉眼不可见,但始终存在,加上热胀冷缩和湿胀干缩等因素,这条缝也会随着季节变化而始终存在微小的变化,所以要在二次浇筑混凝土之前设置止水带,挡住进入缝中的水,来克服缝的微小变化。

在本项目地下工程的改建中所形成的施工缝由于保留的原有混凝土与新浇筑的混凝土在时间上相隔十余年,强度等级和配合比不可能完全一样,所以缝的存在和变化将更加明显,如果只考虑外防水,不考虑对缝本身的处理,要想达到彻底的抗渗是不可能的。

由于本项目的特殊性,这样的结构改建我们还是第一次遇到,查阅了大量的资料,未见有先例可供参考和引用,只能根据混凝土的基本原理和不同防水材料的特性,自我探索和寻找切实可靠的解决方案。

2.2 方案的选择

不论外防水措施选择多好的材料,无论施工中如何保证质量,对于处于有压水和长期泡于水中状况的地下混凝土施工缝而言是无法起到完全抗渗作用的,为了确保完全无渗漏,我们必须对施工缝的内在进行防渗处理,寻找出可以替代止水带的节点做法。通过对现有各种防水材料特性和作用的分析,经过筛选,我们选择通常用于补漏阻渗的水性聚氨酯作为施工缝的内在填充材料。

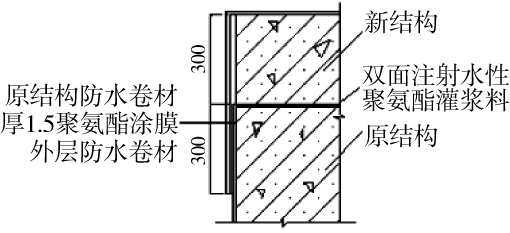

对于外防水的做法,由于不是完全整体重做,我们在新老防水层连接上做了节点强化处理,并在施工缝处设计了外防水加强带,具体做法如图5所示。

图5 外防水加强带示意

2.3 节点做法

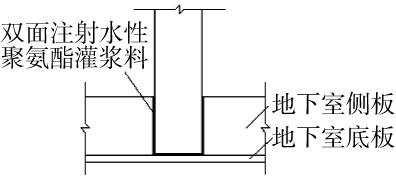

1)在新旧混凝土施工缝交接处每150 mm注射水性聚氨酯灌浆料,封闭混凝土微缝,后沿新旧混凝土交界缝外侧刷一道厚1.5 mm、宽600 mm的聚氨酯涂膜。

2)结构柱与新旧混凝土结构交接处三面注胶(图6),做法同1)所述,上沿注至室外结构标高上方1.5 m,即与原结构交接处,达到全封闭效果。

图6 结构柱与新旧混凝土交接处防水处理

3)将结构阳角打磨成钝角,图1中南块阴影区域内台阶与新旧混凝土交接处的做法同2),须注胶完整。

4)其余室外部分按1)、2)处理完毕后铺贴防水卷材,防水卷材遇±0.00 m以下外墙上翻800 mm,遇原结构防水层,搭接不少于200 mm。

3 施工中应注意的问题[5-7]

为确保处于探索中的这种新类型的施工缝防渗节点做法达到预期成效,我们根据混凝土的特性和施工经验,在施工组织设计中对施工工艺提出以下要求,并作为今后同类施工的工艺要求。

1)为确保质量,在工期允许的前提下,尽量拉长施工缝结构完成到开始防水施工的施工缝发育相对稳定时间。

2)根据混凝土具有热胀冷缩的特性,确保水性聚氨酯注胶充分,注胶施工时间应尽量选择在冬季寒冷时间进行。本项目选择在1月份进行注胶施工。

3)为确保水性聚氨酯注胶饱满,达到满填施工缝效果,水性聚氨酯注胶应在外围护墙体内外两侧同时进行。

4)外侧墙体在做外防水前,为保证防水材料的粘贴质量,要将新旧混凝土交界处外侧墙体表面凸出部分打磨平整,若有蜂窝、麻面等缺陷则用混凝土专用结构修补砂浆修补,禁止使用普通砂浆。

4 结语

本项目对地下室改建工程外围护施工缝的防渗节点施工完成至今已经满1 年,经过一个寒暑及雨季周期的考验,未发现任何渗漏,这说明该种施工缝的防渗节点做法是成功的。本项目作为成功案例,为类似工程抗渗防漏起到了示例作用,同时也可以作为新建工程为简化工艺、缩短工期时供选择的参考做法。

[1] 张志华.迭部达拉河水电站引水隧洞混凝土防渗漏措施[J].甘肃农业,2013(8):48-49.

[2] 曾秋平.施工缝防渗漏设计及施工技术[J].中国建设信息,2012(1):66-67.

[3] 侯俊,苑超俊,师建新.防渗混凝土墙体施工缝的处理[J].河南水利与南水北调,2010(6):97-98.

[4] 刘志锋.浅析房建施工防渗漏施工技术的应用[J].建材发展导向,2014(15):25-26.

[5] 黄祥州.地下室底板施工及防水防渗技术[J].建材与装饰,2013(36):48-49.

[6] 林钟翔.探讨地下室防渗的施工实践[J].建筑知识:学术刊,2013 (B12):330,335.

[7] 林自立.地下室施工中混凝土抗裂防渗技术[J].广东建材,2013(10):63-65.