0 前言

回弹法用于检验混凝土实体强度的原理主要是不同强度的混凝土其表面硬度不同,回弹仪反弹所取得的数值也不同,通过回弹值的不同和强度建立起对应关系,最后通过回弹值线性回归来取得混凝土的强度。但混凝土的表面硬度受水化程度的不同而有所影响,所以通过回弹值来检验其强度存在一定的误差,特别是受环境因素如温度、湿度等影响的时候,误差尤甚[1]。为了减小回弹法在工程实体混凝土强度检测中的误差,需要对不同温湿度条件下的回弹法强度与标养强度作对比,以期建立对应的关系。

1 试验方法

本次试验对象为昆山市中环快速化改造工程中使用的C40混凝土,试验混凝土的养护温度分为2.5 ℃、5.0 ℃、7.5 ℃、10.0 ℃、12.5 ℃、15.0 ℃以及标准养护(20 ℃±2 ℃)、自然养护(平均温度31.2 ℃)8 个温度阶梯;养护的相对湿度为55%(2.5~15.0 ℃)、100%(标准养护,采用的是水养)和75%(自然养护,查气象资料)等3 个不同的相对湿度;养护龄期分为28 d、60 d、90 d及120 d等4 个不同的养护龄期。以下试验所得的回弹强度及抗压强度均为28 d龄期。

2 试验配合比

本次试验的研究目标是找出低温混凝土的强度发展规律,以及低温(高温)混凝土回弹和抗压强度之间的关系,由于各地区的原材料(包括胶凝材料、掺合料、粗细骨料及外加剂等)在品质上有所差异,且各地区在外加剂等的使用习惯上或使用的技术水平上也存在着较大的差别[2],因此我们只考虑强度因素,排除其他的因素条件。强度设计根据国家标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2011)进行,最终的配制强度符合国家标准及规范和设计要求。本次所采用的C40混凝土的配合比是近几年在轨道交通等市政工程中普遍采用的一个配合比,具体见表1,其中混凝土的坍落度为180 mm±30 mm,水胶比为0.4。

表1 C40混凝土配合比 单位:kg/m3

标号 水(W) 水泥(C)外加剂(RP325)C40 165 240 90 80 810 1020 4.51规格 自来水 P.O 42.5 S95 Ⅱ级 中砂 5~25 聚羧酸矿粉(KF)粉煤灰(F)砂石(S) (G)

3 试验数据的汇总

混凝土在不同温(湿)度条件下的试验数据见表2。

4 试验数据的分析

4.1 试验数据的分析1

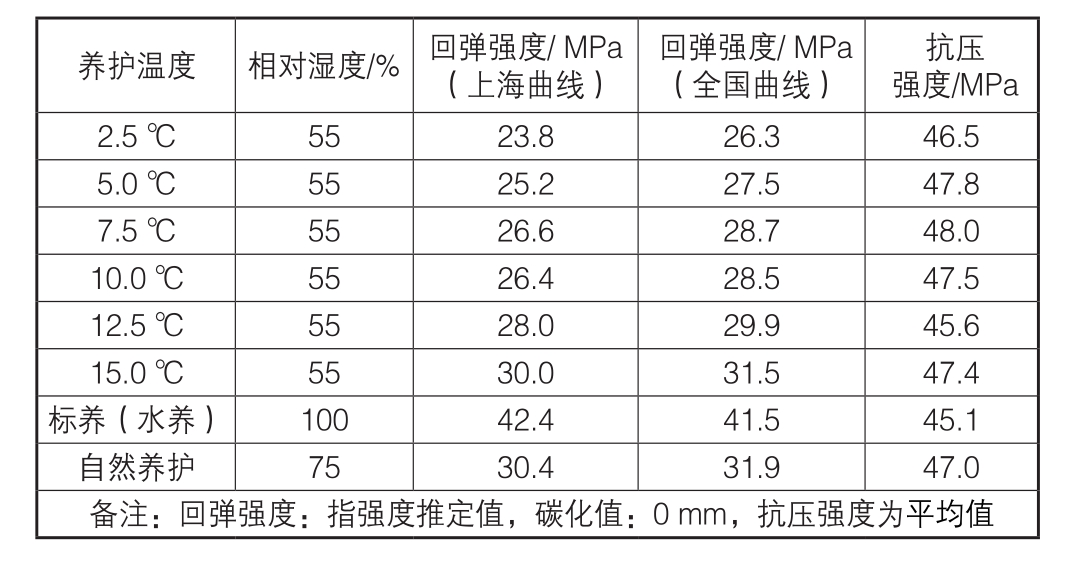

表2 试验数据汇总

抗压强度/MPa 2.5 ℃ 55 23.8 26.3 46.5 5.0 ℃ 55 25.2 27.5 47.8 7.5 ℃ 55 26.6 28.7 48.0 10.0 ℃ 55 26.4 28.5 47.5 12.5 ℃ 55 28.0 29.9 45.6 15.0 ℃ 55 30.0 31.5 47.4标养(水养) 100 42.4 41.5 45.1自然养护 75 30.4 31.9 47.0备注:回弹强度:指强度推定值,碳化值:0 mm,抗压强度为平均值养护温度 相对湿度/% 回弹强度/ MPa(上海曲线)回弹强度/ MPa(全国曲线)

混凝土在不同温(湿)度条件下的强度发展趋势(除标准水养外)如图1所示。

图1 混凝土的强度发展趋势(上海曲线的回弹强度)

根据图1 中的散点图可以求出y关于x的线性回归方程为:

式中:y——上海曲线的混凝土回弹强度数值,MPa;

x——混凝土的养护温度,℃。

其中线性相关系数R2=0.961 2。

4.2 试验数据的分析2

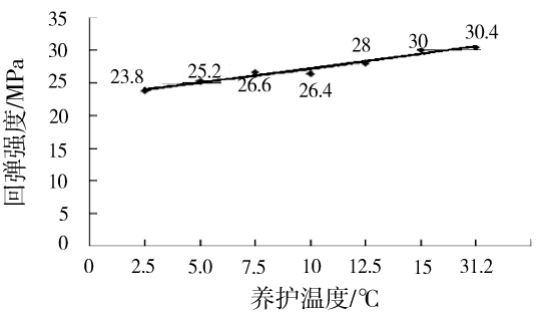

混凝土在不同温(湿)度条件下的强度发展趋势(除标准水养外)如图2所示。

图2 混凝土的强度发展趋势(全国曲线的回弹强度)

根据图2 中的散点图可以求出y关于x的线性回归方程为:

式中:y——上海曲线的混凝土回弹强度数值,MPa;

x——混凝土的养护温度,℃。

其中线性相关系数R2=0.962 2。

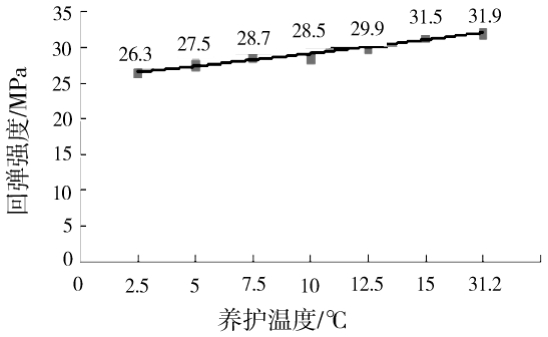

4.3 混凝土在不同温(湿)度条件下的强度发展趋势

混凝土在不同温(湿)度条件下的强度发展趋势(除标准水养外)如图3所示。

图3 不同温(湿)度条件下的强度发展趋势

从图3可以清晰看出,不论是上海地方曲线还是全国曲线,除标准养护外,混凝土28 d的回弹强度都是随着温度的升高而呈缓慢上升的趋势(前面已做了回归分析,并建立了线性回归的方程式),但标准养护的混凝土回弹强度要远远大于其他温度条件下的回弹强度,包括自然养护的回弹强度(平均温度为31.2 ℃)。但是,不同温度下的混凝土28 d抗压强度却是一条基本平缓的直线,强度的上下波动范围非常小,最高(7.5 ℃、抗压强度48.0 MPa)和最低(标准养护、抗压强度45.1 MPa)也只有2.9 MPa的差距,相差仅约6.0%,而根据上海地方曲线测得的回弹强度的最高和最低值要相差18.6 MPa,相差约43.9%;根据全国曲线测得的回弹强度的最高和最低值也要相差15.2 MPa,相差约36.6%。

从图3及试验数据汇总表2还可以看出,标准养护的回弹强度和试块抗压强度最接近,无论是上海曲线还是全国曲线,两者的强度比(回弹强度值/抗压强度值)都达到了0.92以上。

4.4 混凝土在不同温(湿)度条件下的强度对比

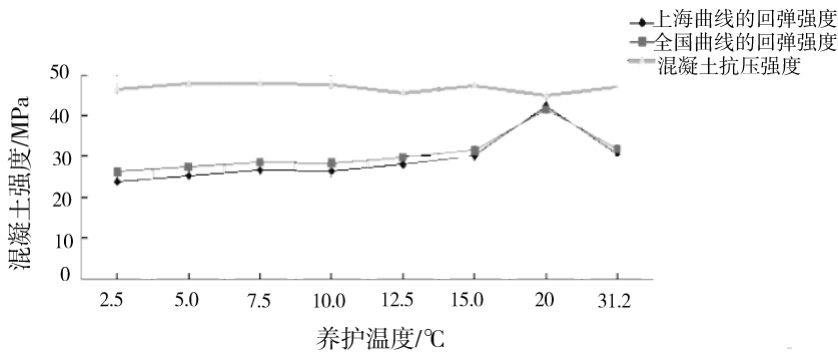

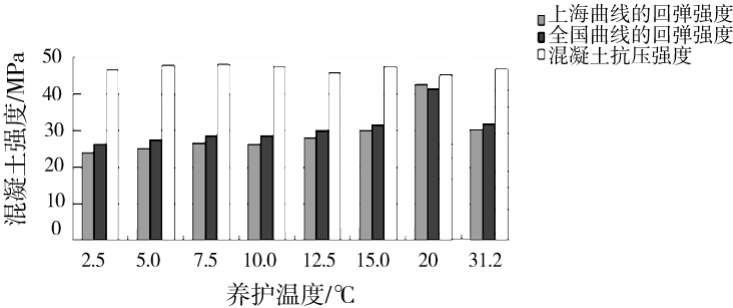

混凝土在不同温(湿)度条件下的强度发展趋势对比(除标准水养外)如图4所示。

图4 不同温(湿)度条件下的强度对比

从图4中可以清楚看出,除标准养护温度(20 ℃±2 ℃,相对湿度100%)外,混凝土在其他温(湿)度条件下的回弹强度远远低于抗压强度,而且温度越低,差距相应也越大,上海地方曲线的回弹强度和全国曲线的回弹强度则基本接近。

5 结果分析

1)和标准水养的混凝土抗压强度相比较,温度上升(2.5~31.5 ℃),混凝土抗压强度没有发生明显变化,且其他各温(湿)度条件下的混凝土抗压强度还都略高于标准水养的混凝土抗压强度[3]。

2)和标准水养的混凝土回弹强度相比较,温度上升(2.5~31.5 ℃),混凝土回弹强度也随之小幅上升,且其他各温(湿)度条件下的混凝土回弹强度都远低于标准水养的混凝土回弹强度(无论高温还是低温)。

以上2 点都说明:从对混凝土强度发展的影响来看,湿度可能是超过温度的一个影响因素,且这种影响仅限于对混凝土外在质量的影响(这里把回弹强度视为外在质量),对内在质量的影响不大(这里把抗压强度视为内在质量),当然对外在质量的影响肯定是在一定的相对湿度范围内,且这种相对湿度必定存在一个临界值。

6 结语

1)混凝土的内在质量(抗压强度),养护温(湿)度无论高低(在2.5 ℃≤温度≤31.5 ℃,55%≤相对湿度≤100%的前提下),在龄期达到28 d时基本一致,不随温(湿)度的变化而发生明显变化,但强度的发展速率却随着温度的上升而明显加快[4]。

2)混凝土的外在质量(回弹强度)随着温度的升高而呈缓慢上升的趋势,但各种温度条件下的混凝土的外在质量,由于相对湿度的差别,和标准水养(相对湿度≥100%)的混凝土外在质量相比,存在较大差距[5]。

3)影响试验数据分析的2 点因素。一是养护条件的影响。低(高)温养护28 d的试验数据,从严格意义上讲应是养护了27 d,因为第1天成型是在成型间(20~25 ℃室温下)成型的,第2天拆模后再放入低温箱进行养护的。这和在预设的低温条件下成型(例如2.5 ℃)并养护可能存在着一定误差,但从整个试验结果情况来看,可能影响并不大(主要指强度,因为不是冻融温度环境),但却实际存在。二是自然条件下相对湿度测量数据的影响。因为本次试验没有进行自然条件下相对湿度的测量统计工作,只是根据上海的气象资料进行的估算,因此试验点的相对湿度和实际的情况可能会有一定的误差,这种误差也会对试验数据的分析造成一定的影响。

[1] 张德文,李俊.养生方式对水泥混凝土强度发展时变规律的影响[J].交通标准化,2014(18):1-3.

[2] 张涛,兰英静,王楠.不同养护方式的混凝土强度发展规律探讨[J].铁道建筑,2013(9):131-133.

[3] 江守恒,朱卫中.大体积混凝土实体强度发展规律及其表征[J].低温建筑技术,2011(1):15-17.

[4] 崔金江,赵亚丁,朱卫中,等.负温增钙粉煤灰混凝土强度发展规律的研究[J].混凝土,2012(12):69-73.

[5] 胡寿康.唐山地区泵送混凝土强度发展规律[J].河北理工学院学报,2006(4):119-122.