1 工程背景

1.1 工程概况

杭B-02项目工程位于浙江省杭州市拱墅区大关路以北,紫荆路以南。本工程地下车库为框架剪力墙结构;建筑面积为38 692 m2,地上18 层,地下3 层,基坑深度从-15.15 m到-19.25 m不等。本工程±0.00 m相当于绝对高程5.25 m。

1.2 水文地质条件

本场地地勘深度范围内的浅地下水类型主要为第四系孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于浅部粉质黏土和含砂(砾)粉质黏土中,具弱渗透性,其中潜水含水层厚度在5~12 m,故暂不考虑降水,基坑底部设明沟排水。

土层分布为:①杂填土,②黏质粉土,③1淤泥质粉质黏土,③2淤泥质粉质黏土,④粉质黏土,⑤粉质黏土,⑥粉质黏土,⑦粉质黏土,⑧1粉质黏土混粉砂,⑩1强风化钙质砂岩,⑩2中等风化钙质砂岩。

2 主要施工难点

本工程为多层地下室,基坑深、地下水位高,又因前期施工单位施工不完整,导致现场围护支撑体系存在一些问题[1-3]。

3 施工总部署及施工顺序

为施工方便,并减少土体开挖对周边的影响,本工程分3 个区域进行施工,如图1所示。

图1 土方开挖流程

根据施工需要,将第1次土方开挖的区域分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区;挖土顺序为:Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ区。需分层开挖,每层开挖深度不超过15 m;Ⅰ区开挖时,应自东往西开挖,对Ⅰ区东南角问题围护桩集中位置,应根据监测情况随时采取砂包反压措施。

4 基坑围护结构

4.1 围护结构设计

基坑西侧和北侧围护桩采用φ1 200 mm的钻孔灌注桩结合三轴水泥土搅拌桩3φ850 mm@600 mm,基坑东侧和北侧采用φ1 200 mm的钻孔灌注桩结合φ700 mm C25素混凝土嵌桩。基坑内采用3 道内支撑。

针对目前现场情况,设计单位制定了一系列详细的加固措施,具体如下:

1)全面彻查主筋未锚入压顶梁的钻孔灌注桩数量,局部加大压顶梁截面,确保压顶梁完全包裹钻孔灌注围护桩,即钻孔灌注围护桩主筋应全部锚入压顶梁内。加固措施为:能满足锚固长度要求的围护桩主筋可直接加以利用;主筋露出长度虽不满足锚固长度,但大于单面焊10d或双面焊5d长度时,须焊接与主筋同直径、同强度钢筋,焊接后的钢筋应满足锚固长度要求,从压顶梁底部割断或主筋露出长度短,不满足前两者要求时,应在钻孔灌注桩顶部植入与主筋同直径、同强度钢筋,植筋强度不得低于同直径钢筋受拉强度要求;原压顶梁在露筋桩一侧尺寸加大,确保露筋锚入在内。

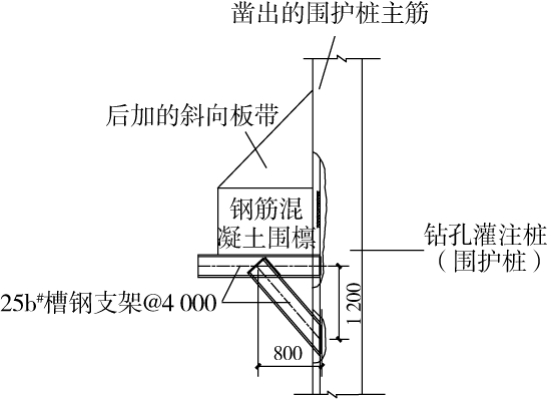

2)第2道支撑南侧和东侧增加厚200 mm钢筋混凝土板带,相邻围护桩偏位大于200 mm时,在凸出的围护桩位置加设支撑小梁。

3)在-12.65 m标高位置加设局部第3道支撑,由于围护桩偏位严重,第3道支撑的围檩制作要求同第2道支撑围檩,确保填实围檩与围护桩之间的空隙。

4)鉴于钻孔灌注围护桩严重偏位,素混凝土嵌桩基本均与钻孔桩呈相切或脱离状态,未达到原围护设计的相割搭接要求,止水帷幕作用大大削弱。围护桩表面应设置φ6.5 mm@200 mm×200 mm钢筋网,并喷射厚90 mm C20混凝土。钢筋网应通过植筋方式和围护桩相连,钢筋网上下两端应锚入压顶梁或围檩中不小于300 mm。已施工完成的压顶梁和围檩位置,应采用植筋方式,确保钢筋网的锚固。局部凹凸特别大的部位,应在相邻围护桩之间设置拉结筋φ25 mm,拉结筋竖向间距200 mm,两端与围护桩钢筋焊接,并支模浇捣填实围护桩之间的空隙[4,5]。

5)基坑南侧和东侧加设钢格构斜向换撑,换撑一端和第2道支撑围檩相连接,一端与底板钢筋混凝土牛腿相连接。

6)在基坑东侧和南侧薄弱部位应增设测斜孔,加强监测。

7)未修补的烂桩,将桩内裹泥清除干净,直至新鲜的混凝土界面,且将界面处凿毛,再重新支模浇筑混凝土。修补烂桩前,根据烂桩部位选择在坑内采取反压措施,确保烂桩修补施工的安全。

8)根据现场实际情况,对围护桩立面表面加固细化如下:围护桩相对偏位300 mm以内,采用喷射混凝土;若相邻围护桩之间孔隙深度超过300 mm,增加φ12 mm@200 mm单层双向植筋;围护桩相对偏位300 mm以上,贴围护桩增设C25混凝土墙结构,配筋改为φ12 mm@200 mm双层双向并锚入压顶梁,拉结筋φ12 mm@400 mm梅花状植筋。

9)抽水至基坑底部后,对后浇带和被动区留土区域之间的土体边坡采用钢板桩加固处理,保证被动区留土的土体稳定性。

4.2 基坑围护施工与措施

1)基坑抽水至第2道支撑底,每天控制抽水深度在500~600 mm之间,确保每天1 次基坑位移监测和基坑外周边地下水位监测。监测控制值为:水平位移1 mm/d,地下水位500 mm/d。遇有围护桩及止水帷幕表面有孔洞、漏水或任何紧急情况,立即按照实际情况采取相应应急措施。

2)抽水到第2道支撑梁底后,以第2道支撑梁为基础,沿基坑南侧和东侧内边搭设双排脚手架(搭设参数:横距0.9 m,纵距1.5 m,步距1.8 m,距离围护桩300 mm,并隔1 跨设置1 道抛撑),作为基坑立面加固施工的操作平台。操作平台搭设的同时,开始流水作业,进行围护桩立面的加固,包括植筋喷射混凝土和植筋浇筑混凝土加固。

3)二次抽水开始后,进行基坑南侧和东侧第2道支撑梁新增板带的施工。针对第2道支撑梁下方土体高度不一且土质较差的情况,应先对淤泥土表面进行相应处理,再搭设钢管支撑架体。

4)第2道支撑梁新增板带施工的同时,对相邻场地的被动区留土土体边打入钢板桩进行边坡处理。

5)抽水完毕后,并待新增第2道支撑混凝土板、压顶梁加固和烂桩修补的混凝土强度等级达到80%后,分区域分层开挖至第3道支撑底标高(-13.45 m),且仅开挖施工基坑西南侧需要增加第3道支撑梁的位置,每层挖土深度不得超过1.5 m,严禁超挖。挖土的同时,开始穿插施工第3道钢筋混凝土支撑梁和其对应的第2道支撑围檩下方的钢牛腿。如图2所示。

图2 围檩的牛腿示意

6)第3道钢筋混凝土支撑梁浇筑完成后,分区域分层依次进行跳挖至底板垫层底标高(-15.15 m)或筏板底标高(-16.25 m)。一个区域开挖至底板垫层底标高后,宜在6 h内完成该区域底板垫层和传力带的混凝土浇筑,不得超过12 h。

7)第3次土方开挖时,分区域依次使用液压破碎机对承台和筏板等位置的混凝土垫层进行破除,再进行土方开挖,开挖至指定标高后,宜在6 h内完成该区域垫层的混凝土浇筑,不得超过12 h。

8)进行桩基检测和底板施工。底板施工时安装钢格构斜向换撑预埋件。

9)待基础底板和传力带施工完成并达到设计强度时,南侧采取砂包反压措施后,拆除部分第3道支撑。

10)施工底板钢格构斜向换撑,同时施工基坑南侧保留的第2道支撑竖向支承措施。待钢格构斜向换撑施工完成后,拆除第2道支撑,施工地下2层楼板及传力带。

11)施工地下1层楼板及传力带,待地下1层楼板及传力带达到设计强度后,拆除第1道支撑。施工地下室顶板结构,土方回填。

4.3 基坑监测

根据工程现场实际情况,基坑周围不存在地下管网,故本工程基坑工程施工时,对于基坑监测的主要内容包括:测斜、水位和轴力。

基坑监测从基坑抽水开始,监测频率为1 次/d,以后的监测频率依照实际情况而定。

监测控制值为:

1)围护结构侧土体连续3 d水平位移增加值达到1 mm/d;

2)第1道支撑轴力:11 000 kN;

3)第2道支撑轴力:13 000 kN;

4)坑外水位一天变化达500 mm。挖土至坑底和支撑拆除期间应增加监测次数。如遇位移、沉降及其变化速率较大时,则应增加监测频次。

5 结语

通过落实以上合理的施工部署及施工技术措施,成功解决了本工程围护结构上遗留的毛病,并完成了深基坑施工;保证了工程质量与进度要求,为后期地下室结构施工打下了结实的基础,为相关工程积累了经验[6-8]。

[1] 刘艳滨.不良地质深基坑围护结构设计优化思路[J].铁道标准设计,2004(1):70-72.

[2] 黄健,张兴刚.地铁车站超深基坑的围护结构设计[J].铁道标准设计,2008(8):101-103.

[3] 李田俊,王智涛,隋振坤,等.紧邻建筑物的深基坑围护结构设计与施工[J].青岛理工大学学报,2008(6):57-62.

[4] 施占新.深基坑围护结构设计方法的改进[J].建筑技术,2004(3):208-209.

[5] 颜建平.某深基坑工程围护结构设计与实测分析[J].施工技术,2011(7):32-34.

[6] 王志彬.复杂环境下的深基坑围护结构设计与施工[J].四川建材,2009(5):113-115.

[7] 张栋栋.考虑施工过程力学效应的逆作法深基坑围护结构设计[J].土工基础,2013(4):1-4.

[8] 薛锐,郭家宝.成都地铁2号线将军衙门站深基坑围护结构设计[J].山西建筑,2009(20):123-125.