1 工程概况

上海中心大厦工程位于上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区,大厦东侧为东泰路,南侧为陆家嘴环路,西侧为银城中路,北侧为花园石桥路。建筑总高632 m,结构高度580 m,地下结构5层,地上结构125层。主楼基坑呈直径为121 m的圆形地下连续墙布置,基坑面积约11 500 m2。底板呈八边形,面积约9 270 m2,底板厚度6 m。

主楼桩基均为φ1 000 mm桩端后注浆钻孔灌注桩,共计1 027根,最深桩底埋深-87.30 m。裙房桩基分为φ1 000 mm和φ700 mm钻孔灌注桩,桩底埋深均为-62.60 m,共计1 487根。主楼为顺作法施工,裙房为逆作法施工,主楼和裙房之间设置宽2 m后浇带。

2 沉降观测技术方法

2.1 沉降点位布设及观测情况

根据结构设计,上海中心大厦先后共布设了2层沉降监测点,分别位于B5层结构大底板及1F大堂层,每套观测点均分为主楼及裙房2个观测区域。

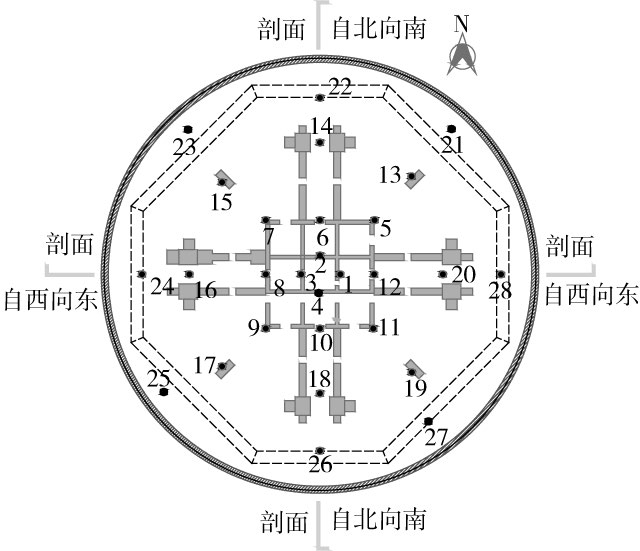

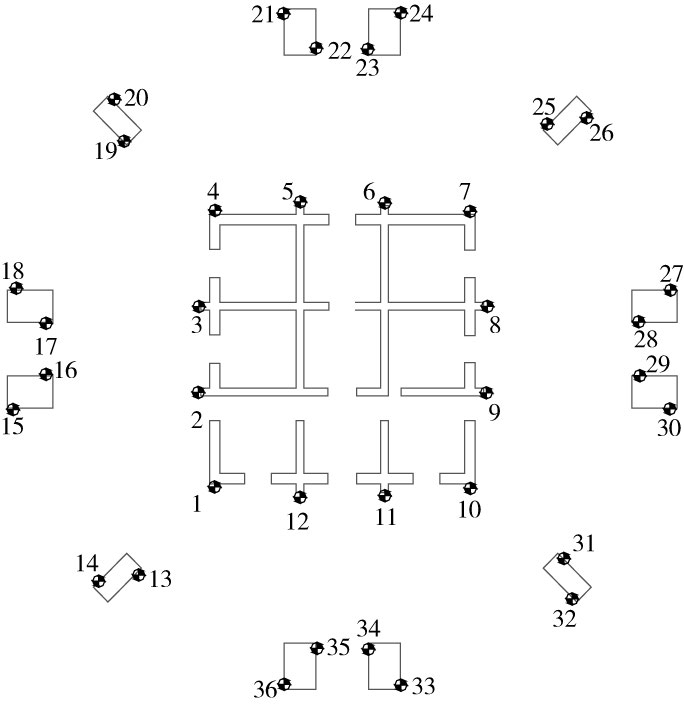

B5层包含主楼沉降点28个,以建筑核心筒为中心呈八向放射形均匀布设在核心筒—巨柱—后浇带3个环带区域内(图1);裙房沉降点共57个,布设在包含地下连续墙在内的结构墙板及柱上。1F大堂层包含主楼沉降点36个,分布在核心筒周边及巨柱上,基本与B5层位置对应(图2);裙房沉降点由于工序原因未予布置。

B5层主楼沉降点自2010年5月开始进行观测至2013年10月;1F主楼沉降点自2010年11月开始逐步进行观测,并于2013年10月B5层主楼封闭施工后将大底板沉降数据累积转换进行后续观测;B5层裙房沉降点自2012年4月开始进行观测至竣工。

2.2 观测要求

1)沉降测量级别: 一等。其中,变形观测点的高程中误差为0.30 mm,相邻变形观测点的高差中误差为0.10 mm,每站高差中误差为0.07 mm,往返较差、附合或环线闭合差为0.15 mm(n为测站数,下同),检测已测高差较差为0.2

mm(n为测站数,下同),检测已测高差较差为0.2 mm。

mm。

2)观测频率:主楼地下结构每层施工完毕后大底板上测点观测1次;上部结构施工时,大底板上测点随上部结构施工每5层观测1次;B0层上观测点随上部结构施工每5层观测1次。主体结构封顶后每月观测1次至工程竣工。对于突然发生严重裂缝或大量沉降等特殊情况,增加观测次数。

图1 B5层主楼区域沉降点位布置示意

图2 1F主楼区域沉降点位布置示意

3)沉降稳定标准:连续2次半年监测沉降量没有超过2 mm。

2.3 观测方法

沉降观测使用徕卡DNA03精密水准仪、配套高精度铟瓦合金水准尺,仪器按照国家规定年检鉴定合格,并在使用有效期内。在使用过程中,随时检查仪器的常用指标,一旦偏差超过允许范围,须及时校正以保证测量精度。水准观测主要技术要求为:视线长度为15 m,前后视的距离较差为0.30 m,前后视的距离较差累积为1.00 m,视线离地面最低高度为0.50 m。

沉降观测以业主方提供的外围深埋点S1为基准引测至施工场区围墙处工作基点,经往返闭合无误后,从工作基点观测施工现场内和底板上的监测点。沉降数据经过闭合较差检验并进行平差处理,同一观测点高程与上次高程之间的差值即为本次沉降量,同一观测点高程与初始高程之间的差值即为累积沉降量。

大底板沉降观测:从工作基点通过完成的楼梯或车道将高程引测至B5层底板临时工作基点,然后以此临时基点,逐一对每个监测点进行沉降观测并闭合到临时工作基点,最后通过完成的楼梯或车道返测至工作基点。

B0层沉降观测:从工作基点逐一对每个监测点进行沉降观测,最后闭合到工作基点[1-3]。

2.4 观测精度保证措施

沉降观测自始至终要遵循“五定”原则:

1)沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点,其点位要稳定;

2)固定观测人员,以尽可能减少人为误差;

3)固定观测仪器,以尽可能减少仪器本身的系统误差;

4)固定时间按基本相同的路线,以减少温度、湿度造成的误差;

5)用相同的观测方法进行观测,以减少不同方法间的系统误差,其观测方法要确定。

3 沉降数据分析

通过对B5层结构大底板及1F大堂层2套沉降系统数据的汇总分析,在反应结构沉降变化的同时,可以发现许多内在的联系[4-6]。

3.1 沉降变形一致性

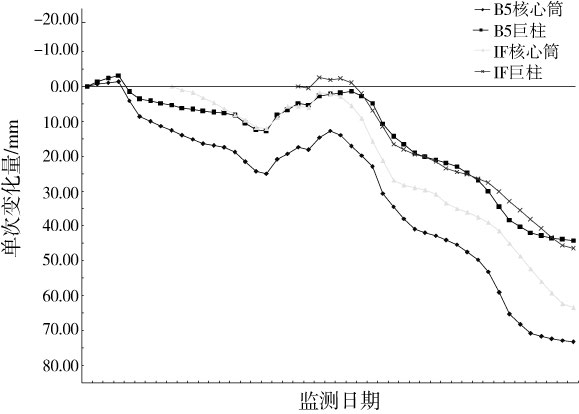

从2010年5月至2013年10月,通过核心筒及巨柱沉降均值的比较曲线(图3)可以发现,巨柱或核心筒环带的沉降均值在任何一个时间节点上的差值几乎一致,具体表现为2组近乎平行的变形曲线;2组环带之间的差值大小不同主要是由于1F核心筒与巨柱开始监测的时间不一致所造成的。这从侧面反映了监测方法的科学性、数据的准确性,同时也为后期B5层不具备观测条件后到1F的累积转换奠定了数据基础。

图3 核心筒及巨柱沉降比较曲线(正值为下沉)

3.2 变形整体联动性

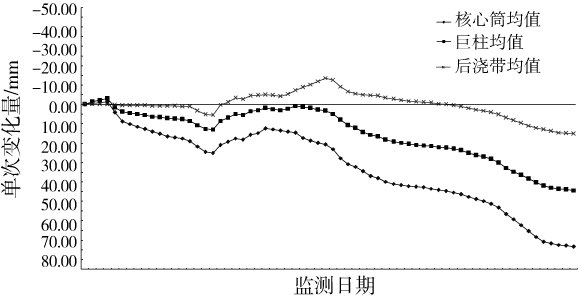

在整个监测周期中,B5层大底板主楼区域的3个环带在变形方向上都经历了一个正常下沉-异常上抬-稳定沉降的三段式过程(图4),这在通常的超高层建筑沉降监测过程中是极少见的,长达半年之久的上抬过程更是绝无仅有。

为了加强对异常情况的判断和监控,在加强监测频率的同时,通过对周边工程沉降、降水、基准点变动等多方面情况的综合分析,排除了监测数据错误的可能性,结合工程裙房逆作法施工工况,最终分析确定的原因为裙房区域卸土所造成的土体上浮带动整体联动上抬,也为上抬过程末期的核心筒—巨柱—后浇带3个环带依次由上抬变化为下沉做出了科学印证。

图4 B5环带沉降比较曲线(正值为下沉)

3.3 环带间差异性

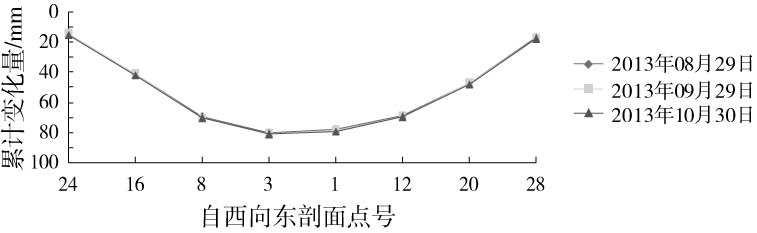

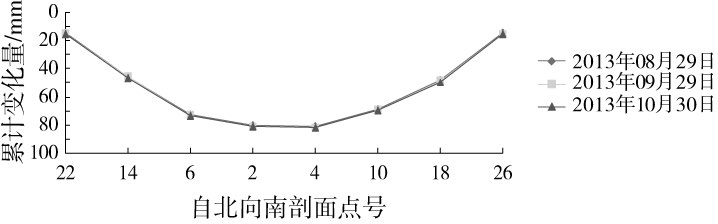

B5层大底板主楼区域整个监测周期的核心筒—巨柱—后浇带3个环带区域的沉降具有方向上的整体性,同时在量值上具有一定的差异性,从内向外表现出沉降值由大到小的变化。这种量值上的差异性在2012年2月之后逐渐缩小,3个环带的变形速率趋于一致,主楼区域形成了一个比较稳定的锅底形状(图5、图6)。

图5 B5层大底板沉降锅底示意(正值为下沉)

图6 B5层大底板沉降锅底示意(正值为下沉)

4 沉降观测的重要意义

沉降观测作为一个贯穿始终的高程监测手段,在上海中心大厦建筑施工过程中发挥了十分重要的作用,其主要作用有[7,8]:

1)理论验证。设计预估工程累积沉降约为120 mm,根据数据转换累积拟合的最终沉降约为105 mm,与设计预估值十分接近,对设计承载力沉降计算等理论的实际验证提供了有力的数据依据。

2)提供时间依据。通过主楼环带沉降的差异分析、主楼与裙房临近点位的速率分析可以科学地掌握主楼的平面变形、主楼与裙房的差异变形,为后浇带、连梁后浇带等结构的封闭提供了可靠的时间依据。

3)提供后期调整依据。本工程所在的场地均为软土地基,随着结构荷载的不断增加,必定会产生主楼内部精装与幕墙、主楼与裙房、裙房与外总体等各个相关环节的高差问题,科学地整理分析沉降数据,为掌控结构整体变形情况做好前瞻性技术准备,有效地减少了施工矛盾,提高了施工效率。

5 结语

沉降观测在上海中心大厦的建设过程中不仅仅作为一种常规的结构变形观测手段,而是通过科学的观测方法、精密的观测手段、详细的数据分析成为了一种卓有成效的控制技术。

可以预见的是,对任何的超高层建筑施工,沉降观测都将成为掌控全局的技术手段,特别是与BIM技术的结合,将在主体结构预抬高、结构变形精确调整等诸多方面发挥举足轻重的作用。

[1] 张忠苗,贺静漪,张乾青,等.温州323 m超高层超长单桩与群桩基础实测沉降分析[J].岩土工程学报,2010(3):330-337.

[2] 赵晨凯.软土地区超高层桩基础沉降规律研究[D].北京:中国地质大学,2014.

[3] 王涛,袁曼飞.高层建筑物基准点稳定性及沉降监测数据分析[J].测绘与空间地理信息,2015(3):7-9.

[4] 钱思众,樊育豪.高层建筑物地基沉降监测与分析[J].西安科技大学学报,2014(3):284-289.

[5] 赵娜娜.高层建筑物拉德芳斯小区变形监测及结论分析[J].测绘与空间地理信息,2015(1):219-221.

[6] 王银平.高层建筑物沉降变形监测分析[J].江苏建筑,2014(3):37-38.[7] 付凤扬,韩秀娟.高层建筑物沉降变形监测及相关数据处理分析[J].中华建设,2014(4):124-125.

[8] 刘兴亮,吴捷.高层建筑沉降监测数据处理分析[J].地矿测绘,2013(4):19-21.

《建筑施工》编辑部荣获“上海市新闻出版行业文明单位”称号

(本刊讯)日前,上海市新闻出版局举办了2013-2014年度上海市新闻出版行业文明单位的表彰大会,授予《建筑施工》编辑部等28家报刊单位“2013-2014年度上海市新闻出版行业文明单位”荣誉称号。

《建筑施工》编辑部以“科学发展观”和“社会主义核心价值观”为指导,坚持正确的新闻出版导向,解放思想、实事求是,各项管理制度严格规范,注重科技创新,与时俱进,使各项工作取得了新进展、新突破。编辑出版的《建筑施工》杂志,作为国内建设系统专业的科技期刊之一,内容丰富、实用性强,获得了“中国期刊方阵双效期刊”“华东地区优秀期刊”“上海市优秀期刊”等多项荣誉,得到了业内众多人士的肯定。

以此为起点,编辑部将一如既往地坚持高起点、高标准,培养“创新发展、团结奋进、讲求质量”的行业精神,不断提高新闻出版行业精神文明创建水平,为促进新闻出版行业的繁荣发展做出更大的贡献。

(佳佳)