1 工程概况

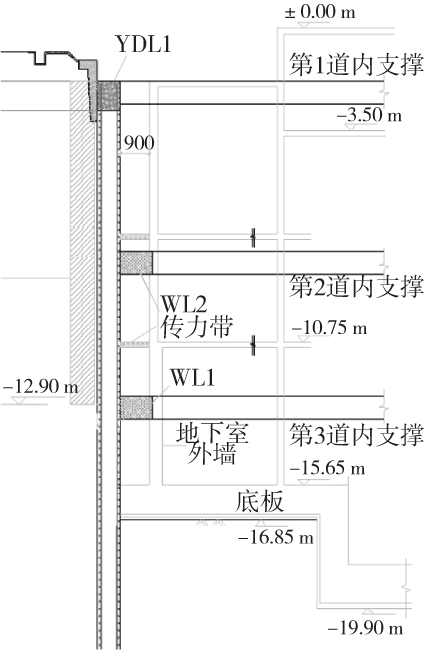

某项目工程位于杭州市钱江新城核心CBD区块,总建筑面积约9.97×104 m2,主体结构为钢结构和钢筋混凝土结构的混合结构。工程基坑平面形状为不规则三角形,围护结构采用地下连续墙加3道水平支撑的形式(图1),基坑设计开挖深度为-16.60 m,局部深度约-19.60 m。基坑西侧为已建江干区体育场,基础采用φ550 mm预应力管桩,桩长14~15 m,悬于坑底以上;基坑南侧紧邻水岸帝景住宅楼,其底板面标高-6.92 m,采用钻孔灌注桩基础;基坑东侧为钱塘江,东北方向为京杭大运河,水力补给丰富。工程周边环境复杂多变,特别是西侧体育馆基础悬于坑底以上,安全性要求极高。

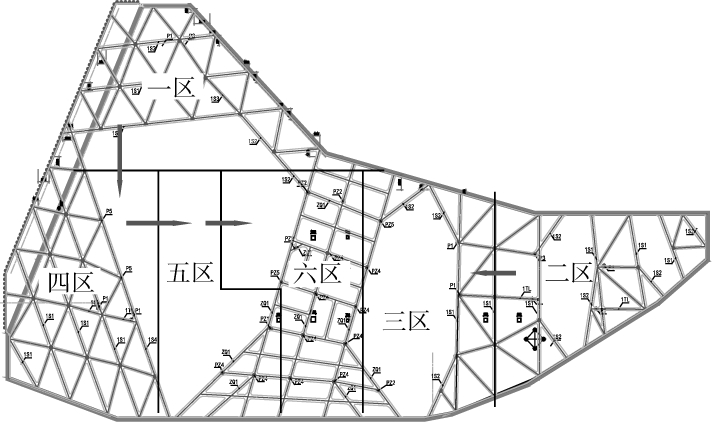

图1 深基坑平面

2 工程重难点

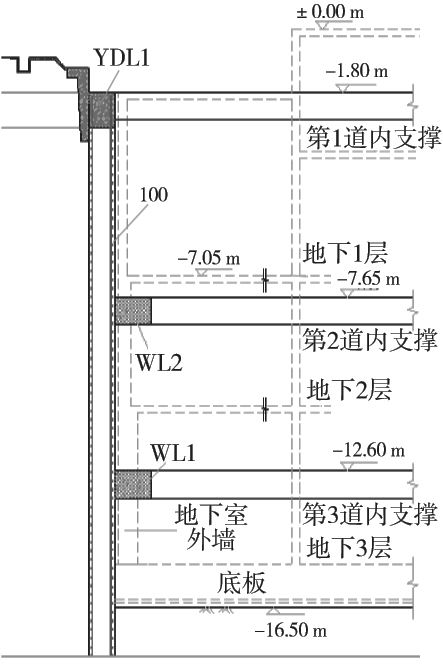

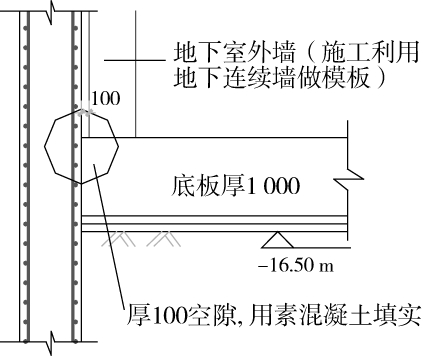

根据工程特点,为增大保险系数,增加与相邻建筑之间距离,减小基坑面积,设计上调整地下连续墙位置,将原设计与外墙距离900 mm改为距离100 mm(图2、图3),造成常规的换撑方式无法实施。因此,基坑施工重点为:

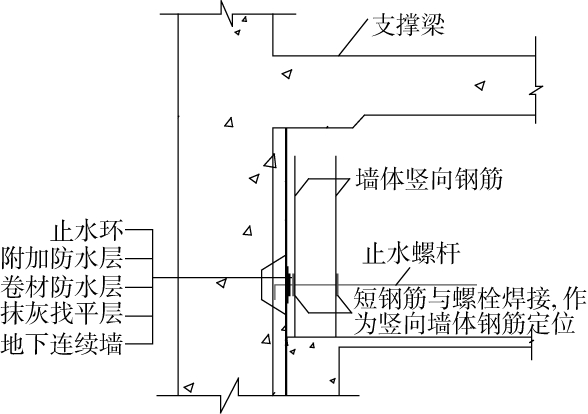

图2 原两墙间距900 mm

图3 两墙间距改为100 mm

1)周边地质条件复杂多变,换撑和拆撑的施工对基坑安全至关重要。

2)地下连续墙与外墙相距仅100 mm,给施工带来了难度,因此换撑的选择尤为重要。

3)为了保证荷载的有效传递,应对汽车坡道、洞口等薄弱部位进行加强处理。

4)墙体超高,局部高度达到7 m,普通设置排架对顶的单面支模方式,无论是从施工效果还是从成本控制上,都很难满足要求。

5)外墙防水体系,不论是防水材料还是防水保护层的选择,都异常关键。

3 关键技术

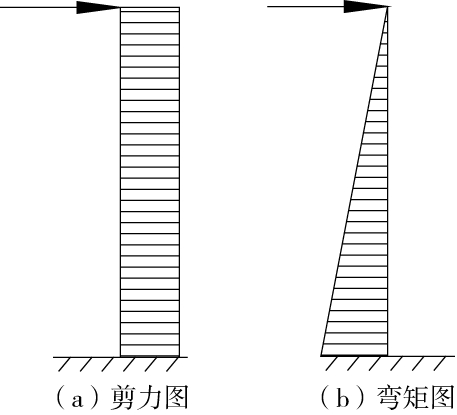

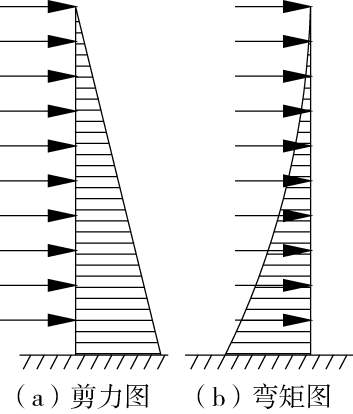

3.1 受力模型分析及换撑整体思路

通过模型对比分析(图4、图5),为减少无支撑高度,改变普通换撑构件点、线的形式为面的形式,经过周密计算,在地下连续墙与结构外墙间空隙直接采用厚100 mm素混凝土填实作为工程的整体换撑(图6),对于汽车坡道、局部洞口等薄弱部位,采取增加临时梁板构件作为加强处理,形成局部加强型整体换撑技术。该技术简化了施工流程,降低了施工难度,避免了肥槽回填土的质量通病,同时降低了地下连续墙漏水风险[1-3]。

图4 点、线换撑受力模型示意

图5 面换撑受力模型示意

图6 设计整体换撑做法示意

坡道等部位局部加强采用700 mm×700 mm临时钢筋混凝土内支撑,顶标高同结构楼板,相应坡道传力换撑梁、楼板混凝土浇筑完成并达到设计强度后才能够拆除相应临时内支撑。

3.2 施工重点

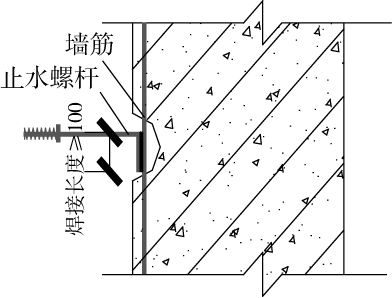

为保证整体换撑的实施,外墙模板采用单面支模方式,施工中通过在地下连续墙钢筋上焊接止水螺杆形成单面支模的方法,一方面有效保证了整体换撑体系的形成,另一方面将地下连续墙与外墙形成整体受力体系,降低边坡水土侧压力的影响,增加安全系数。

3.2.1 施工流程

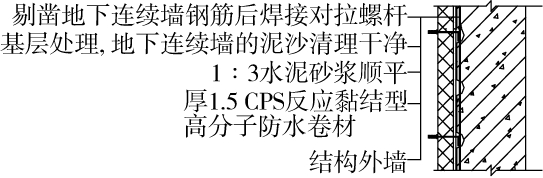

地下连续墙钢筋剔凿→焊接止水螺杆→填实螺杆眼→基层顺平→外墙防水施工→外墙钢筋绑扎→外墙模板支设→整体换撑及外墙混凝土浇筑→拆模养护→施工完毕

3.2.2 施工要点

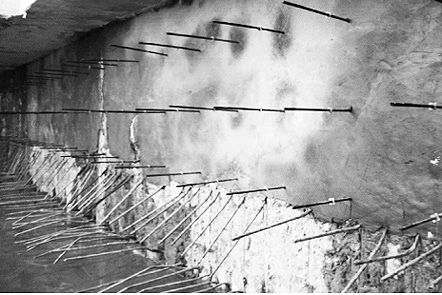

1)地下连续墙钢筋剔凿:螺杆眼的剔凿必须准确到位,剔到刚好露出墙筋为止,严禁剔不到位或者剔得过深,避免二次施工。

2)焊接止水螺杆:止水螺杆的焊接应满足要求的焊接长度,即焊接长度不小于100 mm,如图7所示,并且要保证焊缝饱满、焊接牢固。

3)螺杆眼填实:止水螺杆焊接完毕后,要用细石混凝土将之前剔凿的螺杆眼填实,对于剔凿较深的孔洞要进行2~3遍抹灰,以达到预期目标。

4)基层顺平:螺杆眼填实后,将地下连续墙上的泥沙处理干净,抹上厚30 mm 、1∶3的水泥砂浆并找平,使地下连续墙具备防水基层条件(图8)。

图7 止水螺杆焊接长度示意

图8 基层顺平

5)防水施工:为了解决普通单面支模无法满足特定条件下防水施工的问题,施工中采用CPS反应黏结型外墙穿透式防水的施工方式来保证外墙的防水效果,具体做法为在有止水螺杆的部位增设1道200 mm×200 mm的防水卷材附加层,两层防水形成封闭状态,防水开口部位及止水螺杆根部用与防水卷材同种材质的密封膏嵌缝密封,外侧在止水螺杆的根部安放橡胶止水环(图9)。

图9 外墙单面支模及防水施工示意

6)外墙钢筋绑扎:外墙防水施工完成后,进行墙体钢筋绑扎,为了保证地下连续墙与外墙之间100 mm间距的整体换撑,采取在止水螺杆上焊接定位筋的措施控制钢筋偏位,钢筋绑扎完成后撕掉防水卷材上的保护层(图10)。

图10 钢筋定位措施

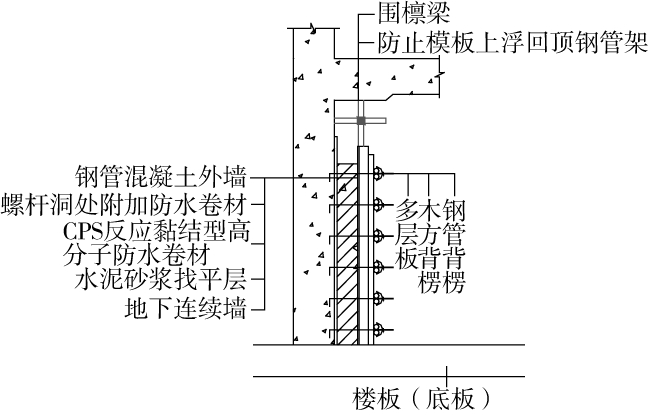

7)模板支设:为保证整体换撑时混凝土的浇筑质量,内侧模板面板采用厚18 mm覆膜多层板,后背3道木方以确保模板刚度,第1道为50 mm×100 mm竖向木方与模板固定做成定型模板,间距300 mm;第2道为100 mm×100 mm横向木方,间距300~500 mm;第3道为50 mm×100 mm竖向木方,间距500 mm。外墙模板支设过程中,应严格控制底口模板,严防跑模,模板小口应低于外墙导墙100 mm,下边沿墙长度方向钉100 mm×100 mm木方。同时为防止模板上浮,采用上口与围檩梁反顶的措施(图11)。

图11 模板抗浮措施

8)整体换撑及外墙混凝土浇筑:混凝土浇筑过程中需严格控制分层高度,降低模板侧压力;避免施工荷载对侧模的影响,混凝土振捣时间不得过长;控制浇筑时间,避免冷缝产生[4,5]。

3.2.3 换撑体系的流水施工

局部加强整体型换撑的施工顺序应按照支撑梁的布置图,将地下室对应划分成区域进行流水换撑,并采用先角撑后对撑的换撑方式进行施工(图12)。

图12 换撑施工平面布置示意

施工中采用对应支撑梁分区域流水跳挖、加强基坑监测、控制拆撑速度等措施来调整施工、控制基坑变形和减少对周边土体的扰动。变形监测等数据显示,基坑及相邻建筑的变形均在可控范围之内。

3.2.4 内支撑拆除

各流水段基础底板(楼板)浇筑完毕并达到设计强度的80%时即可进行支撑梁的拆除施工,根据施工流程要求,拆除时人工加风镐机先将支撑与围檩梁打断,然后用镐头机拆除支撑梁,同时人工拆除围檩梁。人工破碎时先将钢筋外面的保护层混凝土剥除,将钢筋剥出来,用氧气乙炔将支撑梁上面及两侧梁钢筋和箍筋割掉(支撑梁底部钢筋暂时保留,待支撑梁全部破碎完后再割除),再从梁中间打断,然后再把支撑梁全部破碎。拆除时应注意对临时内支撑范围内的楼板等已施工部位做好成品保护措施。

4 质量保证措施

1)按先角撑后对撑的顺序进行施工,并保证局部和整体施工质量;

2)相应坡道传力换撑梁、楼板混凝土浇筑完成并达到设计强度后才能够拆除相应临时内支撑,严格控制拆除时间,避免强度没有达到要求就拆除临时内支撑;

3)各流程相互配合,采取分步、分段式施工,每一步、每一段施工后都要进行验收,并且保证在验收合格后才进行下步、下段施工;

4)施工过程中质检员应随时、有序地进行防水层质量检查,如发现有破损、扎破的地方要及时组织人员进行正确、可靠的修补,避免隐患的产生;

5)单面支模支撑体系中应在地锚旁镶插1根φ25 mm的钢筋,以使钢筋和地锚可靠固定,防止立杆发生移位;

6)不得在已验收合格的防水层上打眼砸洞,所有预埋件均不得后凿、后做;混凝土宜分层浇筑,振捣棒振捣时应快插慢拔,由低到高进行;

7)严禁在雪天、五级及以上大风天、环境温度低于5 ℃时进行高分子卷材铺设施工,若施工中途遇下雨、下雪,应做好已铺贴卷材周边的防护工作[6-8]。

5 结语

本工程采用面换撑的方式代替常规构件点、线换撑形式,解决了操作面狭小情况下的换撑施工的难点,提高了基坑施工安全性,并避免了普通换撑体系下肥槽回填土引发的质量通病,为该环境下的基坑围护设计及施工提供了可靠的依据;此外,为保证局部加强型整体换撑形成而采用的地下室外墙单面支模加CPS反应黏结型外墙穿透式防水的做法,一方面保证了地下室结构外墙外观平整、无胀模现象,另一方面也使外墙防水得到了有效的保证。

[1]魏国伟.工作面狭小情况下的地下室外墙单侧支模桁架式支撑[J].建筑施工,2005(9):49-50.

[2]刘术,周文娟.钢管排架单侧支模体系的应用技术[J].黑龙江科技信息,2008(21):257.

[3]邓华军.地下室外墙单面支模施工技术[J].科协论坛,2010(4):11-12.

[4]闾元元.地下室外墙单面支模施工技术[J].中国电子商务,2011(3):230-231.

[5]张开辉,梁克权,尹明军.地下室外墙植筋拉结单侧支模施工技术[J].山西建筑,2011(19):94-95.

[6]薛磊,钱程.钢管排架超高支模的应用实践[J].建筑施工,2012(7):696-697.

[7]肖丹,张世军.地下室外墙高分子卷材防水施工措施探讨[J].市场论坛:经济版,2009(9):88-89.

[8]肖林峻.试论高层住宅地下室防水施工措施[J].中国住宅设施:工业技术版,2010(1):58-60.